杉原千畝

(ヤド・ヴァシェムの公文書保存館)

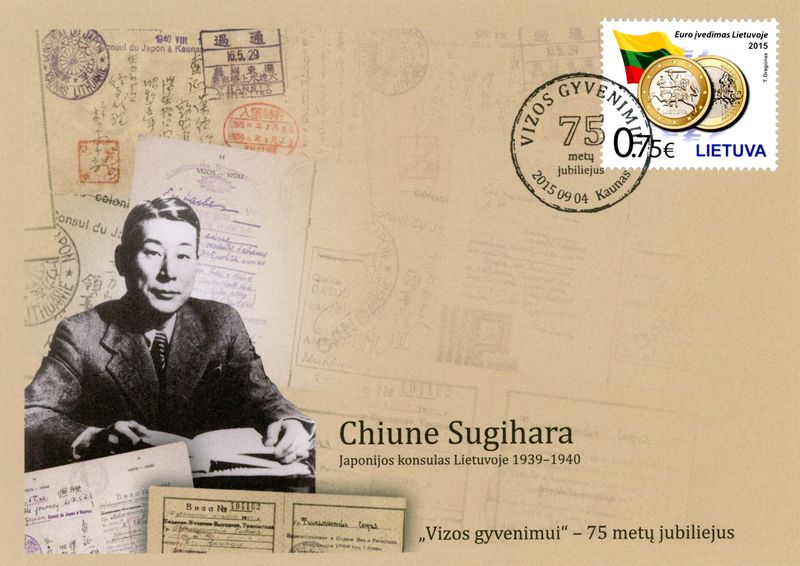

リトアニアと日本に関するすべての物語において、最もよく知られ、人々に認知されているのは、杉原千畝の物語でしょう。この日本領事は、1939年から1940年にかけて家族と共にカウナスで暮らしました。当時のカウナスは、リトアニア共和国の一時的な首都となっていました。1939年9月に第二次世界大戦が勃発し、ポーランドがナチス・ドイツに占領されて以降、迫害を受けた多くのユダヤ人難民たちがリトアニアへ避難してきました。戦場はさらに東へと広がっていき、ユダヤ人たちは一時的な避難場所であったリトアニアを離れ移動しようと必死でした。杉原は日本政府からはっきりとした許可を受けたわけでありませんでしたが、1940年7月から8月にかけて2000通以上もの命のビザを発給しました。このようにして、アメリカ、イスラエル、カナダ、オーストラリア、南アフリカなどに新たな居住地を見つけた何千人もの人々を、彼は救いました。そして、カウナスにいたユダヤ人を救ったのは杉原だけではありませんでした。イギリス領事のトマス・プレストンとオランダ臨時領事のヤン・ズヴァルテンディクもまた、難民たちへの支援に協力しました。

杉原の生い立ち

20世紀最初の日、日本の人里離れた山間の地域で生まれ、彼が一年間暮らしたリトアニアを含む様々な国で、杉原は86年の人生を過ごしました。そこで暮らしたは期間はほんの短い間でしたが、彼の人生の中で最も重要な出来事の一つが起こったのはその場所でした。命のビザを発給するという出来事です。

-

1900年1月1日、岐阜県生まれ。

杉原は日本の高地、岐阜県に生を享けました。子供時代のほとんどを名古屋で過ごし、1917年には名古屋の瑞陵高等学校を卒業しました。

-

1918年早稲田大学入学。

1918年早稲田大学入学。杉原の父は彼を医者にしたいと思っていましたが、杉原は語学に自身の適性を見出していました。東京の早稲田大学に入学し英語を学びますが、卒業には至りませんでした。

(早稲田大学所蔵)

-

1919年、日本の外務省に勤務、ハルビンへ派遣。

1919年、日本の外務省に勤務、ハルビンへ派遣。杉原は選考を勝ち抜き、外務省で働き始めます。ロシア語を学ぶためにすぐにハルビン市(当時の中華民国)へ派遣されました。

(戦間期のハルビン市街地)

-

1924年、最初の結婚

ロシアの古典文化に魅了された杉原は正教会の信仰を受け入れ、ロシア人女性クラウディア・セミノヴと1924年に結婚しますが、1935年に離婚しました。

-

1932年、ハルビンで外交官活動開始。

1932年、ハルビンで外交官活動開始。ハルビンは、日本が当時新たに建国した傀儡国家である満州国の首都となりました。同じ年に、杉原は外交官としてハルビンの日本領事館での仕事を始めました。

(戦間期のハルビン市街地)

-

1935年、日本へ帰国

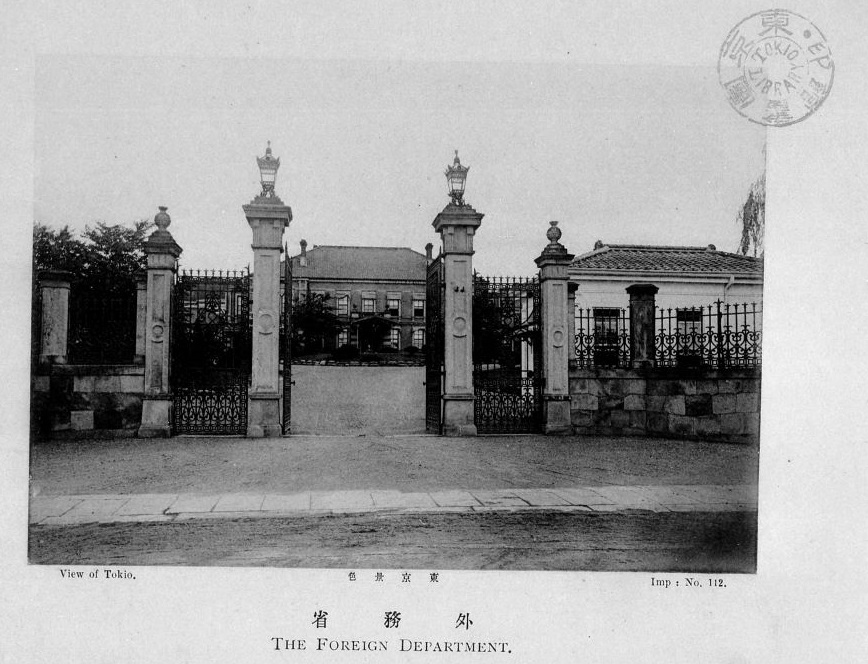

1935年、日本へ帰国満州で暮らす間、杉原は日本の領土拡張主義的な政策に失望したため、ハルビンでの職を辞し、東京へ戻りました。そこで1936年に菊池幸子を結婚、秋には長男の弘樹が誕生しました。

(戦間期日本の外務省 国立国会図書館所蔵)

-

1937年、ヘルシンキへの任命

1937年に杉原は家族と共にヘルシンキへの外交任務を命ぜられます。次男の千暁は1938年の秋にフィンランドで生まれました。

-

1939年、カウナスへ到着

1939年、カウナスへ到着1939年の夏の終わり、杉原は当時のリトアニアの臨時首都カウナスへ行くよう命じられます。第二次世界大戦が起ころうかという時期だったため、カウナスに置かれた日本領事館はソビエトやナチス・ドイツの動向を追うのに都合が良かったのです。ロシア語が堪能だった杉原はこの任務にうってつけの人材でした。

-

1940年7月から8月、命のビザ発給開始

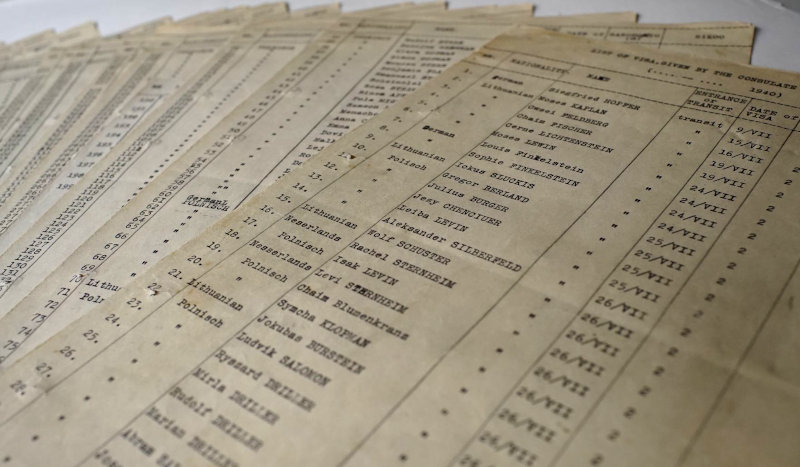

1940年7月から8月、命のビザ発給開始一ヶ月にわたって杉原は2000枚以上ものビザをリトアニアを離れるユダヤ難民たちに発給した。

1940年9月、カウナスを出発1940年の秋、杉原はカウナスを発つことを余儀なくされます。彼はブカレストの民間人収容所に移り、戦争が終わるまでそこで過ごしました。

(ヤド・ヴァシェムの公文書保存館)

-

1947年、日本へ帰国

日本へ戻るとすぐに、杉原は外務省の外交官の職を辞めるよう求められました。

-

1960年、企業へ就職

堪能なロシア語を生かし、ソビエト連邦へ事業拡大を行う企業に就職します。1978年には頻繁にモスクワへ行き、滞在することもしばしばありました。

-

1980年、鎌倉へ引っ越し

1980年、鎌倉へ引っ越し杉原は一家で鎌倉へ引っ越し、亡くなるまでその家で暮らしました。

(1985年、鎌倉の自宅での杉原 アメリカ合衆国ホロコースト記念博物館所蔵)

-

1985年、ヤド・ヴァシェム章を受賞。

1985年、ヤド・ヴァシェム章を受賞。 -

1986年、鎌倉で永眠

1986年、鎌倉で永眠杉原は1986年9月31日に鎌倉で亡くなり、鎌倉の墓地に埋葬されました。

(杉原の墓)

私に頼ってくる人々を見捨てるわけにはいかない。でなければ私は神に背くことになる。

– 杉原千畝

カウナスでの杉原

杉原千畝が「命のビザ」という偉業を成したカウナスでの一年間は、杉原の伝記において最も特筆すべき年となりました。1939年に彼がカウナスに赴任した理由は自明でした。独立国かつ親日刻であったリトアニアは、ソ連や第三帝国と国境を接しており、ヨーロッパの出来事を観察するのに絶好の場所でした。カウナスで一年を過ごした杉原は、優れた偵察や優秀な外交官としてだけでなく、人道主義への道を選んだ人間としても特別な存在でした。欧州をはじめ世界中が権力主義へのめり込んでいく中にいながら、杉原は数千人の難民たちのために命のビザを発給することを決意したのです。

カウナス到着前には領事館がなかったため、杉原はメトロポリス・ホテルに宿泊しました。リトアニアに到着直後の9月1日、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まりました。

(1925年当時のカウナス鉄道駅 O. Vitkauskytė's bookstore archive)

ジャリャカルニスにあるトンクーナス氏所有の建物が領事館に貸し出されました。1階には領事館の管理部を置き、杉原一家は2階で生活していました。

(賃貸契約 外務省外交史料館 / K. Jakubsonas)

杉原は、独立国家としてのリトアニア共和国における最初のたった一人の日本人外交官となりました。

(外務省外交史料館 / K. Jakubsonas)

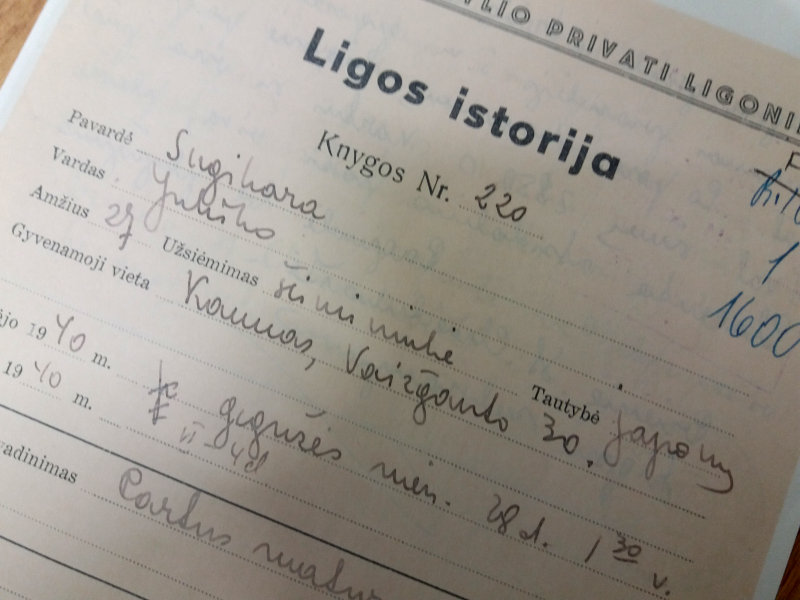

プトヴィンスキス通りの有名な産院「マジーリス」にて幸子夫人との三番目の子供が生まれました。

(マジーリス産科病院への受入)

その日の朝、杉原一家は、領事館のそばに日本の通過ビザを申請するユダヤ人難民たちが集まっているのを目にします。その数は増え続けていきました。

(ヤド・ヴァシェムの公文書保存館)

杉原は、外務省にビザ発給の許可を求めました。しかし、外務省は「難民は日本に滞在不可であり別の最終目的地があること」「難民は日本で生活するための十分な資金を持っていること」の二点を条件としました。特に二つ目の条件については、申請者全員が満たせる条件では到底ありませんでした。

(外務省への電報 外務省外交史料館 / K. Jakubsonas)

杉原は、人命こそが最も大切なものであることを悟り、必要な人に通過ビザを発給することを発表しました。

(命のビザリスト 外務省外交史料館 / K. Jakubsonas)

リトアニアがソビエト連邦の構成国の一つになると、日本領事館を含むカウナスにあった外国公館はすべて閉鎖されました。

(メトロポリス・ホテル 国立チュルリョーニス美術館所蔵)

(カウナス鉄道駅、1918年頃)

私のしたことは外交官としては間違ったことだったかもしれない

しかし、私には頼ってきた何千人もの人を

見殺しにすることはできなかった

そして、それは正しい行動だった杉原千畝

救出された者たちの運命

(日本から出国する難民 ヤド・ヴァシェムの公文書保存館)

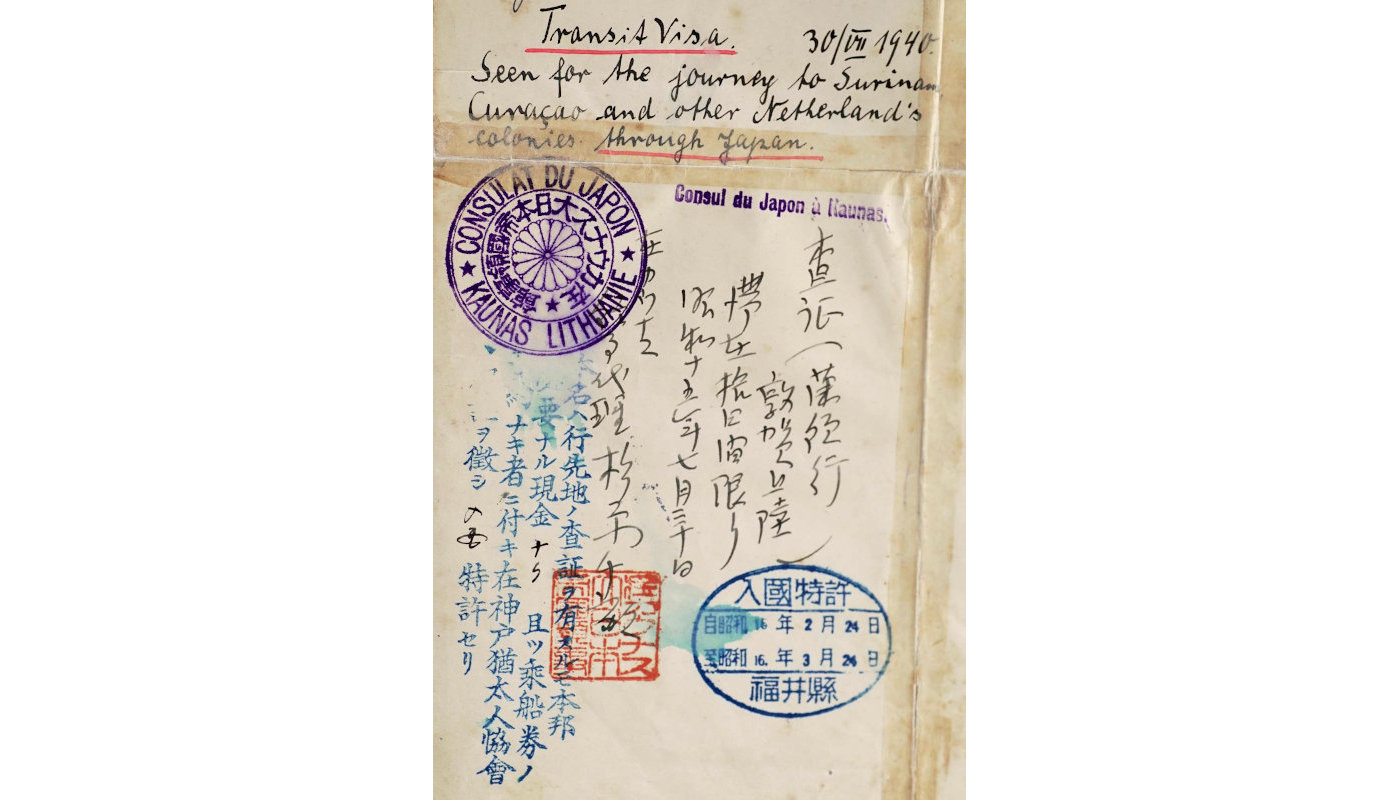

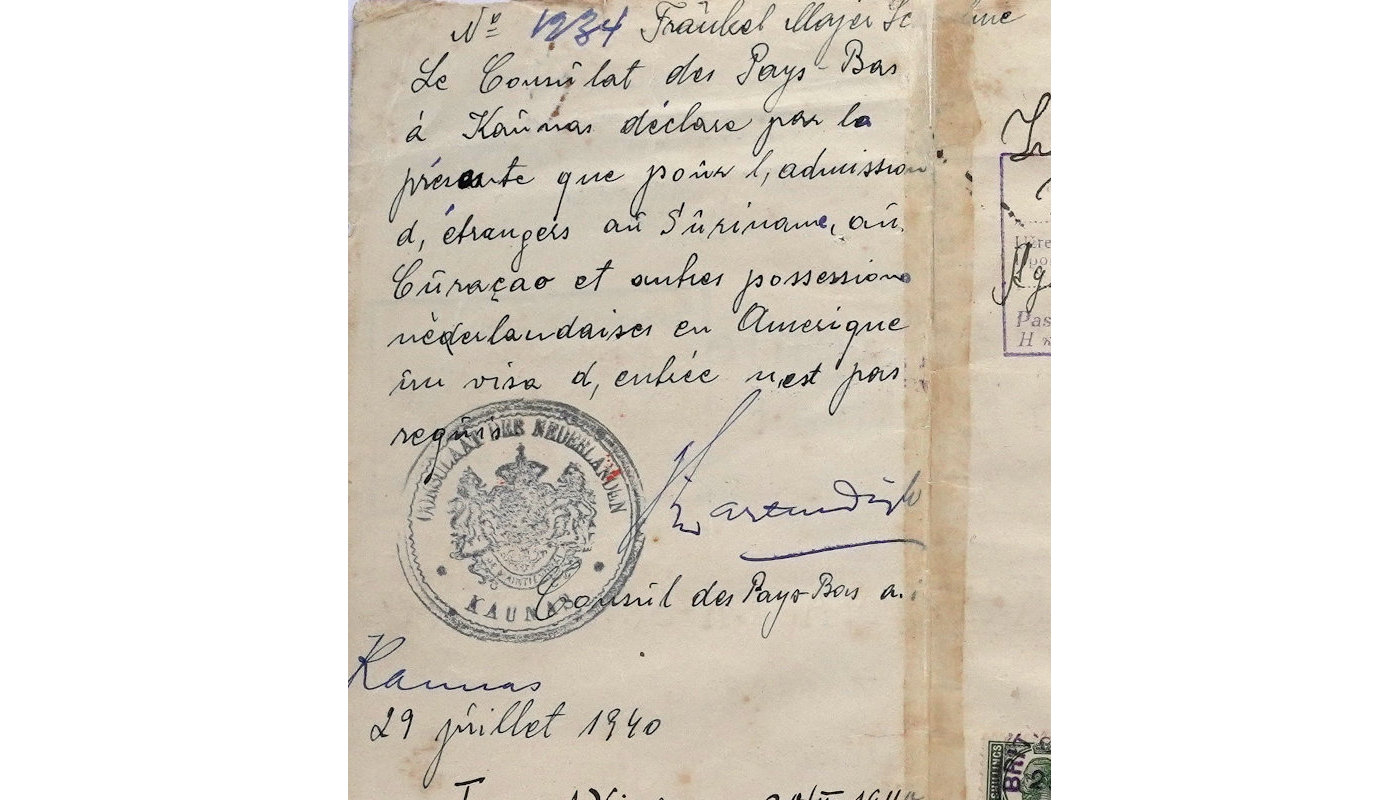

命のビザと聞くと、杉原の人格と結びつけられることが多々ありますが、他にも多くの偉大な人々や組織がこの物語の結実に貢献しました。杉原がカウナスで発給したビザは、難民が一時的に日本に滞在するための通過ビザでした。カウナスのオランダ領事ヤン・ツヴァルテンディクは、最終目的地として難民にたちに架空のビザを作り出しました。在カウナス英国領事トーマス・プレストンは、占領下にあったポーランドに代わり、パスポートを持たない人々のためにビザを発給しました。シベリア鉄道での長旅を終えた難民たちに手を貸したのは、在ウラジオストク日本国総領事館の根井三郎でした。日本到着後、敦賀、神戸、横浜の地元の人々やユダヤ人コミュニティが難民たちの世話をしました。元駐日ポーランド大使タデウシュ・ロメル氏も大いに貢献した一人でした。

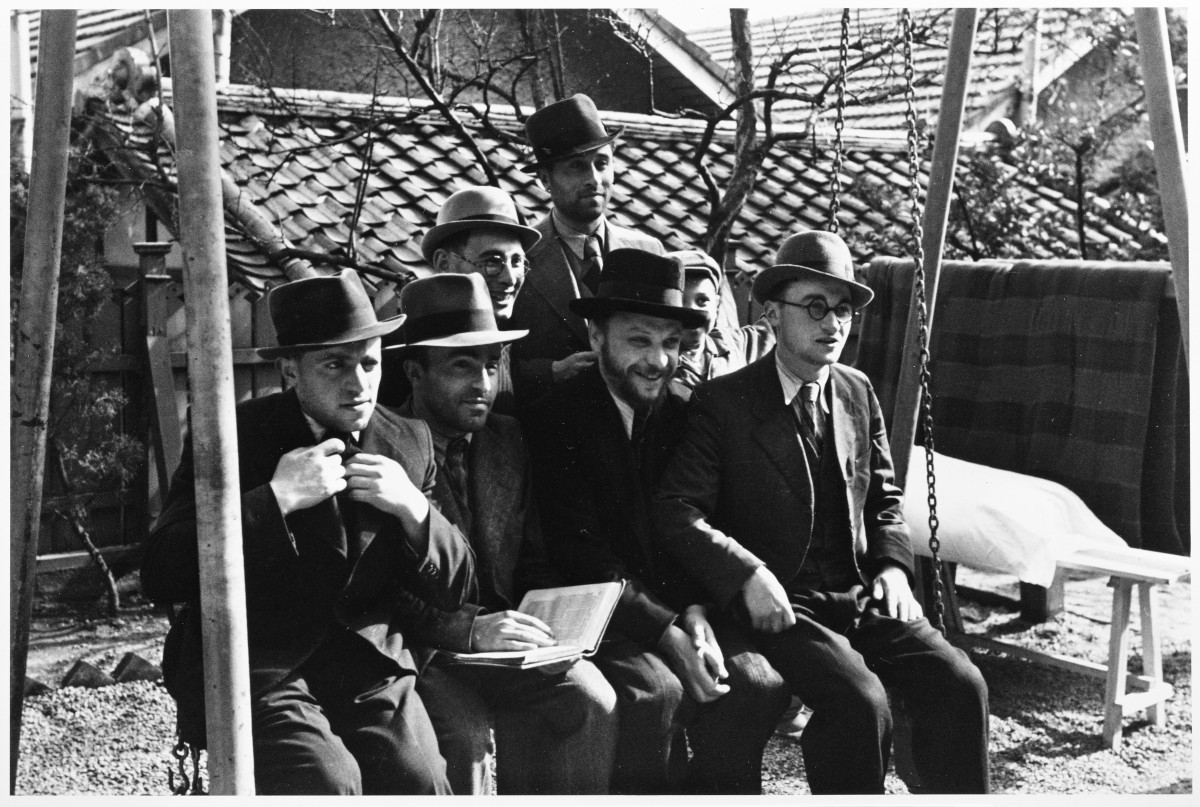

(リトアニアにおけるユダヤ人難民、1939-40年 国立チュルリョーニス美術館所蔵)

救出者

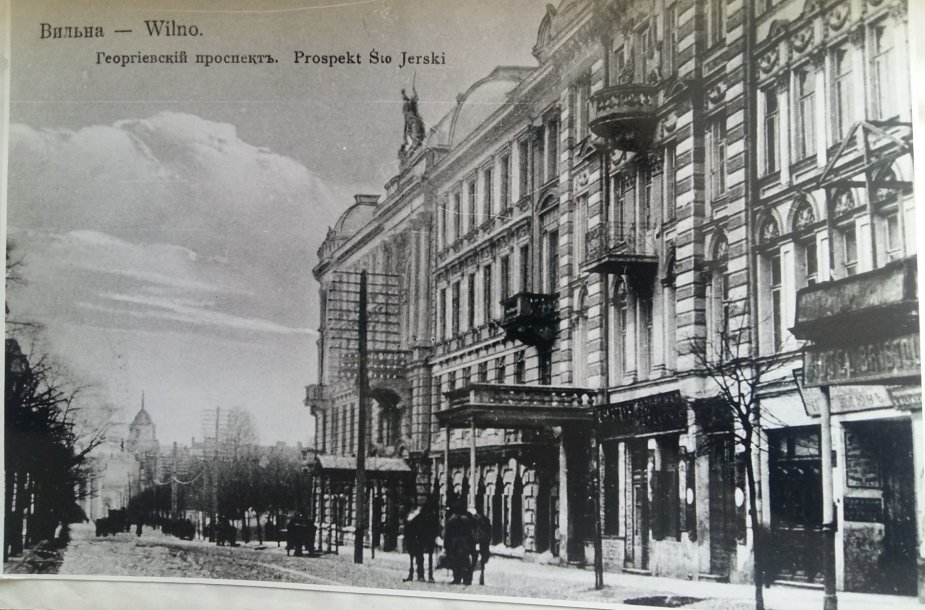

1939年、当時のリトアニア外交機関は臨時首都であるカウナスに置かれていました。ポーランドからの難民がリトアニアに入国するには、通過ビザを取得する必要がありました。1939年にヴィリニュス(当時ポーランド領)に置かれていたリトアニア共和国領事館は、難民たちがカウナスへたどり着けるよう手助けをしました。その領事はアンタナス・トリマカス博士でした。

(リトアニア総領事館のあったヴィリニュスのホテル「ジオルジュ」 ヴィリニュス地方公文書館所蔵)

1940年、トマス・プレストン卿はユダヤ人に対し、日本またはスウェーデンを経由しホロコーストから逃れるための公的な渡航証明書約1200枚を提供しました。

さらに、プレストン卿は、ユダヤ人たちがイスタンブールを経由してパレスチナへ逃れることができるよう、非合法ながらパレスチナの証明書類も発行しました。

(リトアニア中央国立公文書館)

1940年7月、ヤン・ズヴァルテンディクは2345枚にものぼる「キュラソーへのビザ」を発給し、難民たちに最終目的地のビザを与えました。

しかし、実際にその島にたどり着いた難民は一人もいませんでした。

(アメリカ合衆国ホロコースト記念博物館所蔵)

本国政府からの制限を受けていたにもかかわらず、総領事代理だった根井三郎は難民たちの日本入国を許可する決定を下し、さらにはビザを持たない者にビザを発給しました。

その後、難民はJTBが管理する天草丸という船に乗り、敦賀へと到着したのでした。

(根井三郎記念会所蔵)

タデウシュ・ロメル大使は、難民たちに日々の生活資金を提供しようと奔走しました。

大使による英国、米国、カナダ、オーストラリアなどの国々の駐日外交官らとの交渉が実を結び、ポーランド難民が新たな母国へ渡る権利を保障するに至りました。

(ポーランド国立デジタルアーカイブ所蔵)

神戸のユダヤ人

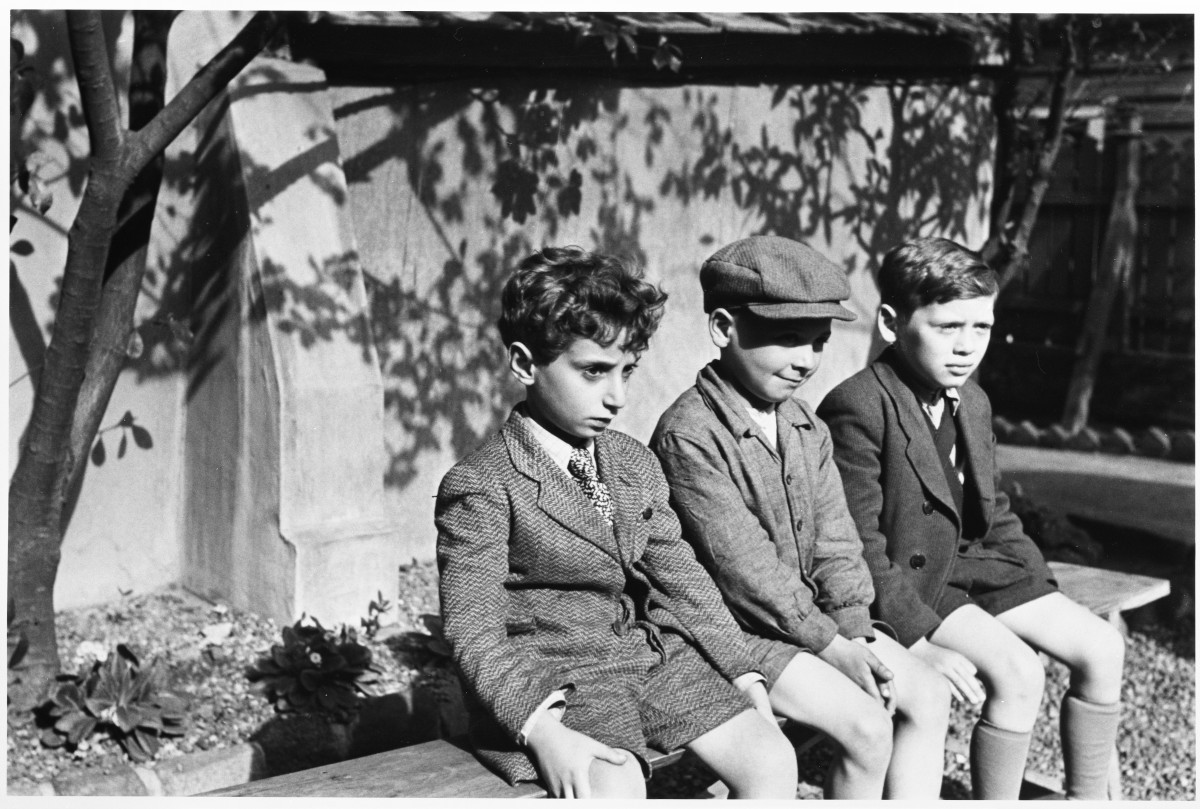

敦賀は、難民たちが最初に上陸した日本の港でした。そこから、難民たちは日本最大のユダヤ人コミュニティのある神戸へと移動しました。ユダヤ人たちは1年近くの時間を神戸で過ごし、海外へ移り住むの機会をうかがっていました。

(大阪中之島美術館所蔵)

救われたゾラフ・バルハフティク

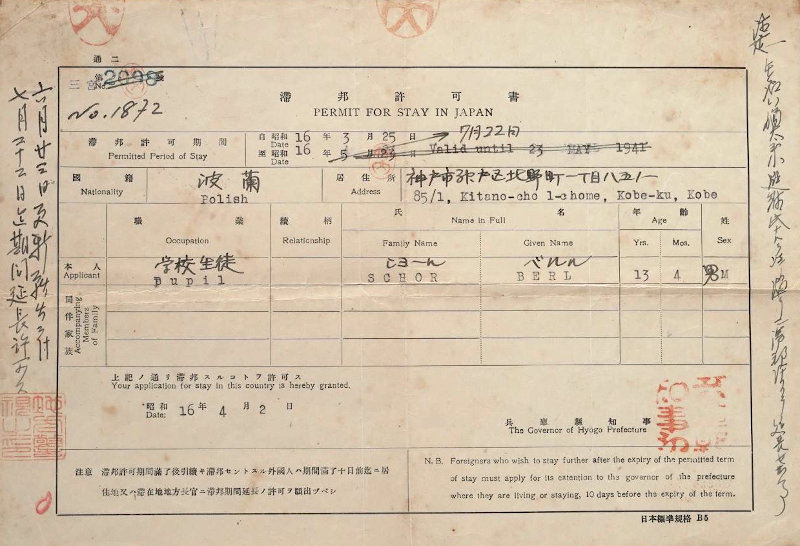

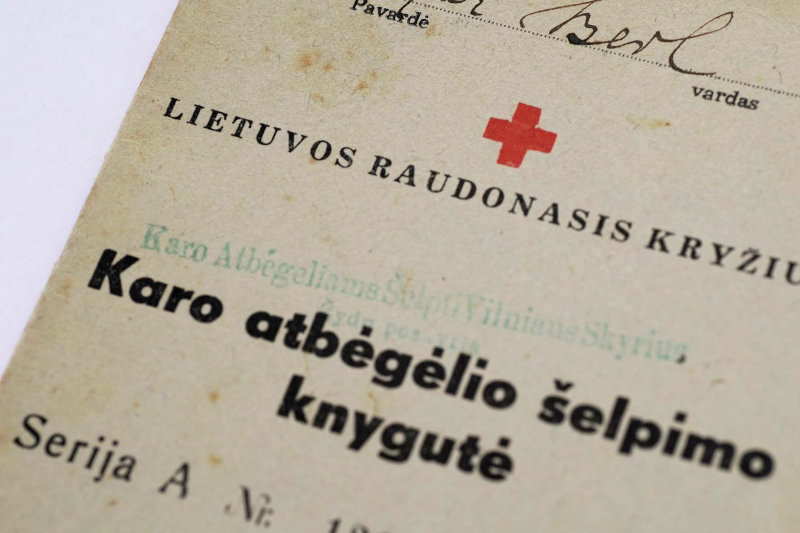

救われたベルル・ショール

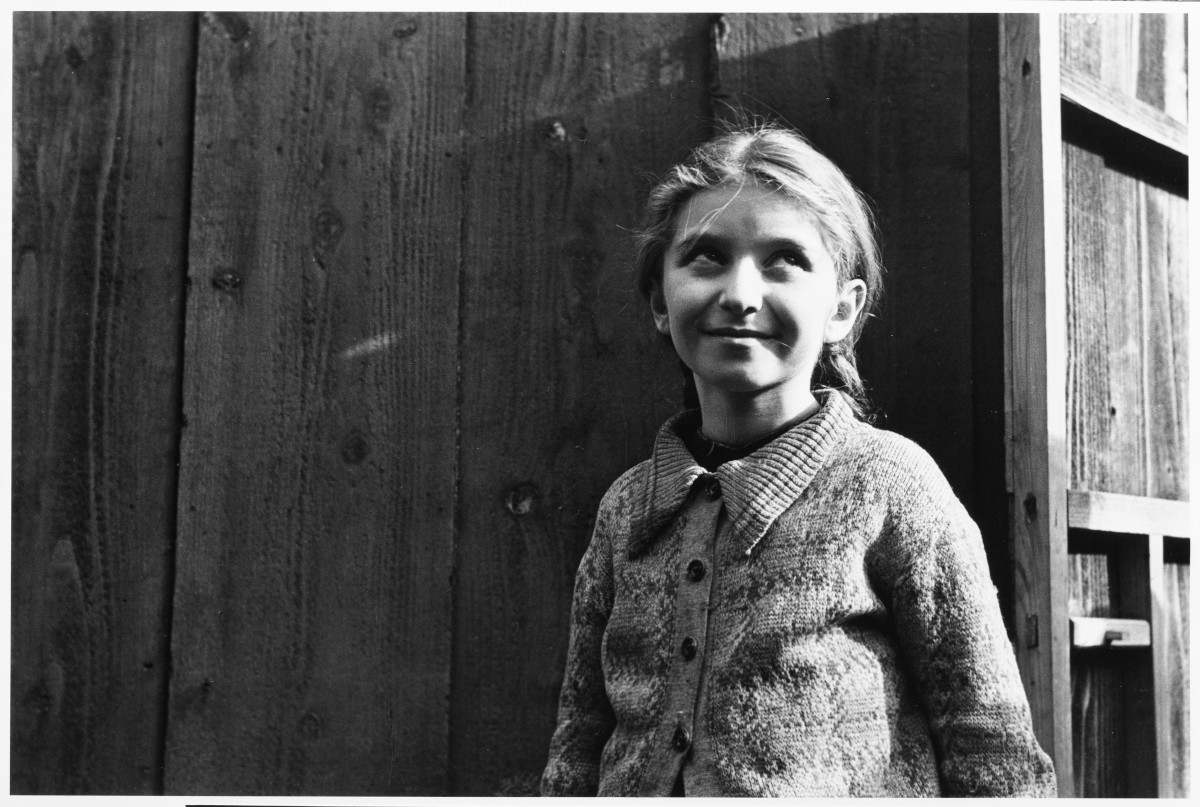

救われたゾラフ・バルハフティクは、ポーランド系ユダヤ人のリーダーの一人で、戦争が始まり難民となり、ワルシャワからカウナスへと移り住んできました。1940年、彼は、難民たちが必要としていた書類をすべて受け取って無事に国外へ移住できることを確実なものにしました。命のビザの助けを借りた彼はパレスチナへとたどり着き、そこでイスラエルの建国に加わりました。1961年には、宗教大臣に任命されました。息子のエマニュエル・バルハフティクのインタビューにより、彼の家族が救出された物語について知ることができます。

命のビザは、命を救われた人々にまつわる何千もの物語の礎となりました。ここでは、1940年当時14歳だったベルル・ショールが語るその物語を知ることができます。

(ベルル・ショールの文書)

杉原の思い出

(カウナスの杉原記念館 Adam Jones, CC BY-SA 2.0)

救出された難民たちは杉原の偉業を記憶しており、その中の一人であるJ・ニシュリは、1968年にモスクワでようやく杉原にたどり着きました。杉原はイスラエルを訪れ、亡くなる直前だった1985年にヤド・ヴァシェム賞を受賞し、「諸国民の中の正義の人」の一人として顕彰されました。死後、1993年10月27日に、杉原はリトアニア政府から表彰されました。

2022年のリトアニア・日本国交樹立100周年では、杉原がメインテーマのひとつとなりました。例えば、国立図書館は12月15日に杉原に捧げるディスカッションを開催し、尾﨑大使も寄稿文で杉原の偉業に言及しました。

杉原の歴史は、書籍、映画、舞台、音楽など、多種多様な形で伝えられています。ここ数十年の間に、リトアニア、日本、イスラエル、アメリカなど、さまざまな国で新たな追想の場が設けられ、私たちの生きる現代にも通じる命のビザの歴史を思い起こさせてくれます。

杉原記念の場所

(写真: 人道の港 敦賀ムゼウム、杉原記念館、リトアニア共和国大統領府、Azija LT所蔵)